成天软件海量科研管理资讯平台提供:

中国科学院紫金山天文台领衔的研究团队,揭示了热木星周围的超短周期行星伴星的形成机制,并利用该模型探讨WASP-47系统中行星的形成演化历史,发现巨行星扰动、轨道共振俘获与恒星潮汐效应的协同作用是这一特殊构型形成的关键驱动要素。

WASP-47系统是同时拥有热木星、内侧超短周期行星及外侧低质量行星的行星系统。传统的行星形成理论认为,热木星通常通过高偏心率迁移机制形成,同时这一剧烈过程会清除内侧物质,因此热木星在行星系统中通常是独立存在的。然而,WASP-47系统的紧凑多行星结构对这一形成理论提出了挑战。

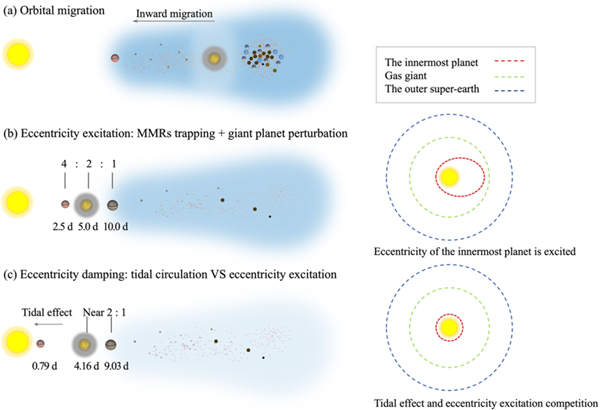

基于WASP-47系统的构型特征,该研究提出了全新的形成机制。研究发现,系统中行星经历三个动力学演化阶段。一是平均运动共振捕获。行星在原行星盘中经历轨道迁移时被锁定在平运动共振中,WASP-47系统中3颗行星被俘获在4:2:1共振中。二是行星偏心率的激发。平运动共振的俘获与外侧热木星的引力摄动同时激发内侧行星偏心率至约0.5。三是恒星潮汐效应。由于行星迁移到距离中心天体小于10天的轨道周期处,恒星的潮汐作用非常重要,导致内侧行星的轨道被圆化同时驱动轨道内迁,形成超短周期行星。

研究发现,在形成过程中,热木星的引力摄动和共振俘获对偏心率的激发与恒星潮汐对偏心率的抑制之间的博弈,导致最内侧行星的偏心率经历多次激发和被抑制的过程,最内侧行星的轨道则发生大幅内迁,从而形成目前观测到的超短周期行星。基于这一模型,研究通过数值模拟还原了WASP-47系统中行星的演化过程,获得的系统构型与观测结果之间的差异小于4%,并预测该类构型的形成概率约为8.4%±2.4%。内侧行星能否形成超短周期行星取决于其潮汐耗散因子。该因子处于[1,10]范围内时,形成超短周期行星的概率更高,说明该类超短周期行星与地球的结构和组成接近。

上述研究揭示了热木星周围超短周期行星的形成机制,表明部分热木星可通过更加平和的轨道迁移形成,且与温木星的形成过程更相似而非传统认为的剧烈过程。这为探讨热木星与温木星的演化关联提供了线索,预测了类似于WASP-47系统的出现率,为未来观测提供了理论依据。

近日。相关研究成果发表在《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)上。研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项(B类)等的支持。

WASP-47系统中行星的形成过程示意图

WASP-47系统中行星的形成过程示意图

成天软件《人事管理系统 》采用多层软件架构,统一身份认证,数据呈现,能够基于校园网/互联网为高校、医院、研究所人事管理提供先进、实用的信息化管理平台。 已积累百家高校案例,详情电话咨询15851303988。 《高校科研管理系统 》涵盖高校科研管理工作的所有环节,能够适应理工农医类、人文社科类以及综合性高校的管理需求,协助高校建立符合自身特殊需要的人事管理规范,为高校建设数字校园奠定坚实的技术基础与管理基础。

本文转载自:科学网。文章为作者独立观点,不代表成天立场,转载请联系原作者。

点击量:20

湖南师范大学高校人力资源系统

湖南师范大学,作为湖南省内历史悠久、声誉卓著的高等学府,始终将人才培养与师资队伍建设视为学校发展的基石。近年来,学校积极响应国家教育现代化战略,全面升级人力资源管理体系,构建了一套先进、智能的高校人力资源系统,旨在优化教职工管理流程,提升服务质量,激发人才潜力,为学校教育事业的高质量发展提供坚实的人力资源保障。

保山学院高校人力资源系统

保山学院高校人力资源系统,作为学校人事管理的数字化转型引擎,是一个集教职工招聘、人事档案管理、薪酬福利处理、培训与发展、绩效评估、职业规划于一体的综合性平台。该系统旨在优化人力资源管理流程,提升管理效率,强化教职工队伍建设,为保山学院的教育与科研事业发展提供坚实的人力资源保障。

中国科学院之江实验室诚邀优秀青年学者加盟

中国科学院之江实验室诚邀优秀青年学者加盟

中国科学院山西煤炭化学研究所高层次人才招聘公告

中国科学院山西煤炭化学研究所 人事管理,人事管理系统,人事系统,高校人事,人力资源管理,人力资源管理系统,大学人事管理,人事绩效考核

西电杭州研究院高层次人才招聘公告

西电杭州研究院 人事管理系统 招聘公告